Россия. Тренды недели

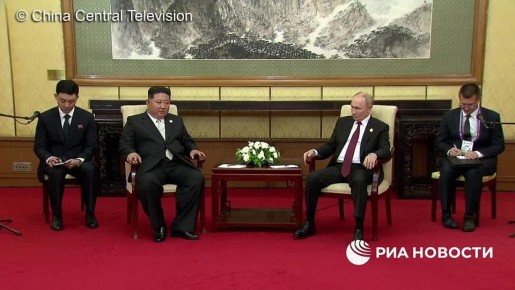

Китайская дипломатия Путина

Сам по себе, продолжительный четырехдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику свидетельствует о тотальном провале «коллективного Запада» в стратегии по международной изоляции России. Девяносто шесть китайских часов Путина вместят и уже вместили в себя выступление в заседании Совета глав государств по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и отдельные встречи с первыми лицами других стран. Такая вот дипломатическая комбинация. Что важно, у Владимира Путина были и будут встречи как с азиатскими партнерами в лице председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, так и с европейскими собеседниками – президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

Важное уточнение, претендующее на новый тренд: когда визит растягивается на несколько дней и возрастает количество встреч и мероприятий, то глава российского государства – это не единственный официальный спикер со стороны Москвы. Получается, некоторые дополнительные смыслы звучат, как минимум, от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова. Второстепенные интерпретеры, если так можно выразиться, нужны не только для уточнения или пояснения, а еще, чтобы разгрузить президента Путина в обозначении ключевых акцентов, прозвучавших в ходе конкретных переговоров.

Кстати, продолжительность пребывания Владимира Владимировича в Китае связано с количеством прямых бенефициаров, кому важно проговорить существующие проблемы и вопросы в отношениях с Москвой. Тут, конечно, на первый план вышел Никол Пашинян, премьер-министр Армении. Путин ему прямо и сказал, что «накопилось много вопросов: и двусторонних, и региональных, и международных». Формат общения тет-а-тет позволяет значительно расширить повестку тем для диалога, это уже публичные выступления, как на упомянутом Совете глав государств, имеют конкретную привязку и побочные темы, вроде мирного украинского урегулирования, можно затронуть лишь вскользь.

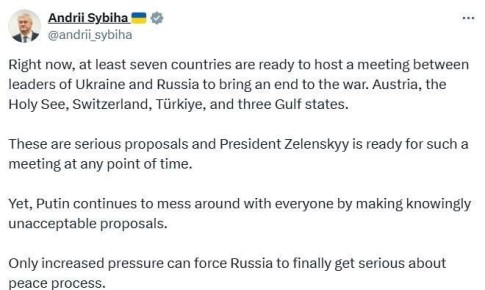

В этом свете видится логичным момент, что подписанная декларация стран ШОС в Тяньцзине не содержит никакого упоминания украинского кризиса. Для конкретного интеграционного объединения первостепенно говорить о базовых принципах в создаваемом многополярном мировом порядке, вроде «принципе невмешательства во внутренние дела» и «неприменении силы». Конечно, второй принцип может и имеет широкое толкование, но в КНР, кажется, возобладала коллективная точка зрения, что февральский антиконституционный переворот на Украине в 2014 году как раз можно отнести к «применению силы» со стороны Брюсселя и Вашингтона против Киева. Вряд ли можно утверждать, что Путин всех убедил, все-таки, Москва, выступая глашатаем новой системы международных отношений, стремится к заявлениям на основе консенсусов. Вообще политика в декларации отходит на второй план, в сравнении с заявлениями по глобальной экономике и планами по долгосрочному развитию Организации.

Любопытно, что предлагаемые экономические реформы в ШОС исходят от России, президент Путин детально их проговорил: выпуск совместных облигаций, создание собственной платежно-расчетной системы, появление депозитарной инфраструктуры, формирование банка совместных инвестиционных проектов. Реформы находятся в балансе с предложениями от Москвы, например, по энергетическому сотрудничеству. Ясно, что Россия, где очень развита атомная энергетика, будет разыгрывать свою козырную карту, благо у государственной корпорации «Росатом» есть множество передовых технологий для экспорта.